重職心得箇条(じゅうしょくこころえかじょう)政治家の心構えについて

御礼!ついに2冊連続11万部突破しました PR

幕末の天保・弘化の頃、幕府教学の大宗であった佐藤一斎が、その出身地である岩村藩の為に作った重役の心構えを書き記したものであり、聖徳太子の十七条憲法に擬して十七箇条に説かれてあるものです。

優れたリーダーシップと政治的な洞察力を持つ大臣の姿勢がうかがえる内容です。それぞれの項目において、広い視野を持ち、公平さを持って行動し、変化に対応する柔軟性を持つことが求められていることが分かります。また、政治の中には勢いやバランスの調整が必要であり、細心の注意を払いながら判断することが大切であることが示されています。

今の政治家に最も欠けている内容だとも痛感しますね、、

以下現代語にわかりやすく訳してみました。

(内容が不正確かもしれませんので下記に原文を載せましたので参考程度にしてみてください)

1 重職とは、国家の大切な職務を担うべき職であり、この「重」の字を失うことは軽々しくしてはならないことです。重要な職務においては油断が許されず、態度や言葉遣いには厳重さを持つべきです。重要な職務は君主の代わりを務める大臣であり、大臣は重要な役割を果たし、物事を鎮め、人心を静めるべきです。このようにして、重要な職務の名にふさわしい行動を取るべきです。また、小さなことにも丁寧に取り組み、大事を手抜きすることは許されず、細部を省く際にも大事を見落とすことがないようにするべきです。このようにして大臣の名にふさわしい行動を取るべきです。政務は名を正すことから始まります。今、まず重職の大臣の名を正すことが最初のステップです。

2 大臣の心得は、まず各官庁の報告を十分に集め、これを公平に判断することが職務であります。もし官庁の報告の中に優れたものがあっても、特別な理由がない限り、官庁の意見を尊重するべきです。官庁を引き立て、協力を得ることが職務です。また、軽微な過失に目をつけて、人を容赦し、活用することが必要です。功績によって過ちを補うこともできます。また、優れた才能があるというわけではなくとも、藩の立場にふさわしい人材は必ず存在します。人々を選び嫌いせず、私心や偏見を捨てて用いるべきです。自分流のやり方で人を評価することは、水に水を注ぐようなものであり、調和を欠いています。普段から嫌いな人をうまく活用することこそが手腕です。このような工夫が必要です。

3 家々には祖先の法があり、それを失ってはならない。また、世の中の状況に従って、仕来りや癖を変えるべきである。いくら昔のやり方を守るべきだと思っても、時代に合わないやり方は捨て去り、家の法や格式に合った仕来りや癖を守るべきである。時代に合わせて柔軟に動かさなければ、成功することはできない。

4先例や古い慣例には二つの種類があり、家の法の例や格に合った例がある。まず現在の状況に合った方法を自分で考え、時宜を考慮した上で、その後例に合うかどうかを検討し、今日に合った方法を選ぶべきである。仕癖の例にしても、できることはできるようにするべきであり、時宜に合わないことにはこだわらないでおくべきである。自分で考えずに、ただ先例に従うことは、今の役人の共通の問題であるべきである。」

5「応機」ということが重要である。物事は何によらず、後の機会は前に見えるものである。その機会の動き方を察知し、それに従うべきである。物事にこだわると、後になって手に負えない困難に直面することになる。

注)応機(おうき)は、適切な機会やタイミングを見極めて対処することを指します

6.公平を失うと、良いことも実現されない。物事に関与する際には、一般的な視点にとらわれず、客観的に見極め、全体の様子を見て判断すべきである。

7.人々の意見に心を寄せるべきである。利益を押し付けるようなことは避けるべきである。自己の権威を強調し、好みのところだけを選ぶのは小さな考えである。

8 重要な職務を持つ者は、多忙であることを口にするのは恥ずべきことである。たとえ世話をする立場であっても、自分自身が世話をする者とは言わず、多忙で手の空きがないことを自慢するべきではない。手が抜けてしまったり、心に余裕がなければ、大切なことに十分に心を配ることができなくなる。重要な職務には小さなことも自分でやり、各種の役割を自分でこなすことができないため、多忙になる傾向がある。

9 刑罰や褒賞を与えたり奪ったりする権限は、君主のものであり、大臣はそれを預かるべきである。いったん有司に授けられたものを逆らってはいけない。このような大切なことについては、厳格に透明性を持たねばならない。

10 政務には大小や軽重の区別を失うべきではない。緩急や先後の順序を誤ってはいけない。ゆっくりやっても失敗し、急いでやっても過ちを犯す。視野を広く持ち、全体を見回し、2〜3年、4〜5年、あるいは10年の内に何々を成し遂げるために、考えを立て、手順を踏んで施行すべきである。

11. 胸の中を広く大きく持つべきである。些細なことを大げさに考えず、狭い視野で行動するべきではない。たとえ才能があっても、それを活かさなければ意味がない。人を容れる心構えや物事を受け入れる器量こそが、真の大臣の姿である。

12. 大臣である以上、自分の持論を持ち、見込まれたことを貫き通すべきである。しかし、一方で公平な心構えを持ち、人々の意見を取り入れ、時には柔軟に変化するべきなこともある。このような柔軟さがなければ、自分の偏見による弱点を避けることができない。細心の注意を払うべきである。

13 政治の中には勢いを持つこともあり、上下の関係を調整することもある。十分に説明をし、信頼を持って公平に判断する時には、難しいことはない。

14 政治とは、無理に手を加えることなく、自然のままに進めることが真の政治であると言える。役人の仕組むことはすべて形式的な政治であり、経験豊かな老臣たちはこのやり方を始めるべきでない。一般的に常識的なことは簡素に行うべきであり、手間を省くことが肝要である。

15上司の態度は部下に影響を与えるものである。人を疑い、裏で悪口を言ったりする習慣は非常に悪い。上司がこのような態度を持つと、部下も同じようになり、人々の心に癖を持つことになる。上司も部下も公平な態度で事を処理し、このような慣習を改めるべきである。

16物事を隠す態度は非常に悪い。秘密事項は必要に応じて隠すべきであるが、打ち明けるべき範囲まで隠し持つと、かえって人々に探りを入れる心を持たせることになる。

17 君主の初めの政治は、春のように新鮮なものであるべきである。まず人々の心を一新し、発展と歓喜の場を作るべきである。刑罰や褒賞も明確であるべきであり、財政難局から無理に節約の命令だけで進めると、最終的に行き詰まることになる。政治の取り扱いには慎重さが必要である。

以下原文です

• 一. 重職と申すは、家国の大事を取り計らうべき職にして、此の重の字を取り失ひ、軽々しきはあしく候。大事に油断ありては、其の職を得ずと申すべく候。先づ挙動言語より厚重にいたし、威厳を養ふべし。重職は君に代わるべき大臣なれば、大臣重うして百事挙がるべく、物を鎮定する所ありて、人心をしづむべし、斯くの如くにして重職の名に叶ふべし。又小事に区々たれば、大事に手抜きあるもの、瑣末を省く時は、自然と大事抜け目あるべからず。斯くの如くして大臣の名に叶ふべし。凡そ政事は名を正すより始まる。今先づ重職大臣の名を正すを本始となすのみ。

• 二. 大臣の心得は、先づ諸有司の了簡(りょうけん)を尽くさしめて、是れを公平に裁決する所其の職なるべし。もし有司の了簡より一層能(よ)き了簡有りとも、さして害なき事は、有司の議を用いるにしかず。有司を引き立て、気乗り能(よ)き様に駆使する事、要務にて候。又些少の過失に目つきて、人を容れ用いる事ならねば、取るべき人は一人も無き之れ様になるべし。功を以て過を補はしむる事可也。又堅才と云ふ程のものは無くても、其の藩だけの相応のものは有るべし。人々に択(よ)り嫌いなく、愛憎の私心を去って用ゆべし。自分流儀のものを取り計るは、水へ水をさす類にて、塩梅を調和するに非ず。平生嫌ひな人を能(よ)く用いると云ふ事こそ手際なり。此の工夫あるべし。

• 三. 家々に祖先の法あり、取り失ふべからず。又仕来(きた)り仕癖(しくせ)の習いあり、是れは時に従って変易あるべし。兎角目の付け方間違ふて、家法を古式と心得て除(の)け置き、仕来り仕癖を家法家格などと心得て守株(しゅしゅ)せり。時世に連れて動かすべきを動かさざれば、大勢立たぬものなり。

• 四. 先格古例に二つあり、家法の例格あり、仕癖の例格あり、先づ今此の事を処するに、斯様斯様あるべしと自案を付け、時宜を考へて然る後例格を検し、今日に引き合わすべし。仕癖の例格にても、其の通りにて能(よ)き事は其の通りにし、時宜に叶はざる事は拘泥すべからず。自案と云ふもの無しに、先づ例格より入るは、当今役人の通病(つうへい)なるべし。

• 五. 応機と云ふ事あり肝要也。物事何によらず後の機は前に見ゆるもの也。其の機の動き方を察して、是れに従ふべし。物に拘(こだわ)りたる時は、後に及んでとんと行き支(つか)へて難渋あるものなり。

• 六. 公平を失ふては、善き事も行はれず。凡そ物事の内に入ては、大体の中すみ見へず。姑(しばら)く引き除(の)きて、活眼にて惣体の体面を視て中を取るべし。

• 七. 衆人の圧服する所を心掛くべし。無利押し付けの事あるべからず。苛察を威厳と認め、又好む所に私するは皆小量の病なり。

• 八. 重職たるもの、勤め向き繁多と云ふ口上は恥ずべき事なり。仮令(たとえ)世話敷(せわし)くとも世話敷きと云はぬが能(よ)きなり、随分の手のすき、心に有余あるに非ざれば、大事に心付かぬもの也。重職小事を自らし、諸役に任使する事能(あた)はざる故に、諸役自然ともたれる所ありて、重職多事になる勢いあり。

• 九. 刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是れ預かるべきなり。倒(さかし)まに有司に授くべからず。斯くの如き大事に至っては、厳敷(きびし)く透間あるべからず。

• 十. 政事は大小軽重の弁を失ふべからず。緩急先後の序を誤るべからず。徐緩(じょかん)にても失し、火急にても過つ也。着眼を高くし、惣体を見廻し、両三年四五年乃至十年の内何々と、意中に成算を立て、手順を遂(お)いて施行すべし。

• 十一. 胸中を豁大(かつだい)寛広にすべし。僅少の事を大造(=大層)に心得て、狹迫なる振る舞いあるべからず仮令(たとえ)才ありてお其の用を果たさず。人を容るる気象と物を蓄うる器量こそ、誠に大臣の体と云ふべし。

• 十二. 大臣たるもの胸中に定見ありて、見込みたる事を貫き通すべき元より也。然れども又虚懐公平にして人言を採り、沛然と一時に転化すべき事もあり。此の虚懐転化なきは我意の弊を免れがたし。能々(よくよく)視察あるべし。

• 十三. 政事に抑揚の勢いを取る事あり。有司上下に釣り合いを持つ事あり。能々(よくよく)弁(わきま)ふべし。此の所手に入て信を以て貫き義を以て裁する時は、成し難き事はなかるべし。

• 十四. 政事と云へば、拵へ事繕ひ事をする様にのみなるなり。何事も自然の顕れたる儘(まま)にて参るを実政と云ふべし。役人の仕組む事皆虚政也。老臣など此の風を始むべからず。大抵常事は成るべき丈は簡易にすべし。手数を省く事肝要なり。

• 十五. 風儀は上より起こるもの也。人を猜疑し蔭事を発(あば)き、たとへば誰に表向き斯様に申せ共、内心は斯様なりなどと、掘り出す習いは甚だあしし。上(かみ)に此の風あらば、下(しも)必ず其の習いとなりて、人心に癖を持つ。上下とも表裏両般の心ありて治めにくし。何分此の六(むつ)かしみを去り、其の事の顕(あらわ)れたるままに公平の計(はから)ひにし、其の風へ挽回したきもの也。

• 十六. 物事を隠す風儀甚だあしし。機事は密なるべけれども、打ち出して能(よ)き事迄も韜(つつ)み隠す時は却って衆人に探る心を持たせる様になるもの也。

• 十七. 人君の初政は、年に春のある如きものなり。先づ人心一新して、発揚歓欣の所を持たしむべし。刑賞に至っても明白なるべし。財帑(ざいど)窮迫の処より、徒(いたず)らに剥落厳沍(げんご)の令のみにては、始終行き立たぬ事となるべし。此の手心にて取り扱いあり度(たき)ものなり。

(出典Wikipedia)

Twitterのアイコンが鳥から犬になってしまいましたね Dodgeコインの犬のようですが個人的には猫かインコにして欲しいです(笑)

★カール経営塾動画★では経営MBAのプラットフォーム戦略(R) 経営戦略からマーケティング、ファイナンス、起業関連など様々な動画講座、無料講座も登場して大人気です!ぜひチェックしてみてください!

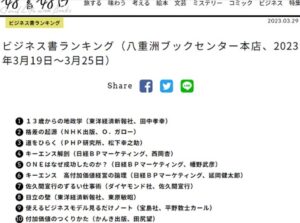

朝日新聞デジタルでも掲載されていました感謝です ビジネス書第9位(^^♪

『DX時代の成功事例がゼロからわかる! 使えるビジネスモデル見るだけノート』 #宝島社 #新刊

How Can We Help?

-

経営学用語

- AIサーバー GPUサーバー

- AI半導体AIアクセラレーター、ファウンドリー

- AI開発プラットフォーム

- GPU(画像処理半導体 Graphics processing unit)

- RAG (Retrieval Augmented Generation、検索拡張生成)

- インスタンス

- クラウドコンピューティング

- システムインテグレーター (Sler)

- シンギュラリティ (singularity)

- スケーリング則(Scaling Laws for Neural Language Models)

- ディープフェイク Deep Fake

- トランスフォーマー

- ファインチューニング

- マネージドサービス

- マルチモーダル

- 動画生成AI「Dream Machine」

- 大規模言語モデル (LLM) パラメーター数

- 生成AI

- EBITとEBITDAの違い

- NFT(Non-Fungible Token 非代替性トークン)

- SPAC スパック Special Purpose Acquisition Company 特別買収目的会社

- 「銀行業高度化等会社」とは

- 【決定版】企業価値算定DCF法CAPM ベータ値WACCとは

- オプション取引 コールオプション&プットオプション Option

- オープンAPI Open API

- キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)とは

- スワップ取引とは SwapTransaction

- テーパリング Tapering

- デリバティブとは derivative

- ハードフォークとソフトフォーク(暗号資産 仮想通貨)

- バリュー・アット・リスク Value at Risk(VaR)

- ビットコインとブロックチェーン Bitcoin&Block chain

- フィンテックベンチャー

- ブラック・ショールズ・モデル B&S Model

- リアル・オプション real option

- 一株当たり純資産とは Book-value Per Share(BPS)

- 会社のねだんの決め方~企業価値算定3つの方法 Valuation

- 会計とファイナンスの違い Accounting&Finance

- 債券とは 格付けとは

- 先渡取引とは Forward transactions

- 固定比率とは Fixed ratio

- 固定長期適合率とは fixed long term conformity rate

- 売上高営業利益率とは Operating Profit Ratio

- 売上高売上総利益率とは

- 売上高経常利益率とは ordinary profit ratio

- 当座比率とは Quick assets ratio

- 投下資本利益率(ROI)とは Return on investment

- 投資銀行(Investment Bank)&証券化

- 株主資本比率(自己資本比率)とは Capital ratio, Equity ratio

- 株価収益率(PER)とは Price Earnings Ratio

- 株価純資産倍率(PBR)とは Price Book-value Ratio

- 流動比率とは Current Ratio

- 現在価値とは何か? What is Present Value?

- 総資本回転率とは total asset turnover

- 総資産利益率(ROA)とは Return on assets

- 負債比率とは Debt Equity Ratio

- 財務諸表とは?BS PL CS

- 責任銀行原則 Principles for Responsible Banking

- 資本(自己資本)利益率(ROE)とは Return on Equity

- 配当性向とは Payout Ratio

- 金融工学とは financial engineering

- 銀行の機能とは? 金融仲介・信用創造・決済機能

- 1株当たり純利益とはEarnings per Share(EPS)

- 3つのコーポレート・ファイナンス Corporate Finance

- Alexa Rank(順位)

- DaaS Device-as-a-Subscription

- DSP SSP RBT DMP

- KGI KSF KPIの設定

- LPO Landing Page Optimization

- PASONA(パソナ)の法則 Problem Agitation Solution Narrow down Action

- RFM分析 recency, frequency, monetary analysis

- ROS/RMS分析 ROS/RMS Analysis

- SEOとSEMの違い Search Engine Optimization Search Engine Marketing

- 【まとめ】インターネット広告における主な指標 advertisement indicator

- アトリビューション分析 attribution analysis

- アドネットワーク advertising network

- アドベリフィケーション Ad-verification

- アンバサダー、アドボケイツ、インフルエンサー Ambassador Advocates Influencer

- インターナルマーケティング7つの方法 Internal Marketing

- インバウンドマーケティング inbound marketing

- エスノグラフィ(行動観察法)ethnography

- ゲリラ・マーケティング Guerrilla marketing

- ゲーミフィケーション Gamification

- コトラーの「純顧客価値」とは Net Customer Value

- コトラーの競争地位別戦略 Kotler’s Competitive Position Strategy

- コピーライティング Copywriting PREP法

- コーズ・リレイテッド・マーケティング Cause-related marketing

- サービスマーケティング service marketing

- サービス・ドミナント・ロジック Service Dominant Logic

- サービス・プロフィット・チェーン Service Profit Chain

- サービス・マーケティングの7P Service marketing7P

- ショウルーミング Webルーミング showrooming

- ソーシャルグラフ social graph

- ソーシャルリスニング・傾聴 Social Listening

- ソーシャル戦略 Social Platform Strategy

- ダイレクト・マーケティング Direct Marketing

- トリプルメディア Triple Media

- ネイティブ広告 Native advertising

- ハルシネーション ハルシネイション Hallucination

- ハワード=シェス・モデル Howard & Sheth model

- バートルテスト Bartle Test

- プログラマティック・バイイング programmatic buying

- プロダクト・プレイスメント Product Placement

- ペルソナ(persona)

- ホリスティック・マーケティング Holistic Marketing

- マズローの欲求5段階説

- マーケットシェア&マインドシェア ポジショニング戦略 positioning strategy

- マーケティングとは What is Marketing?

- マーケティングの本質とは Essence of Marketing

- マーケティングの起源 Origin of marketing

- マーケティング戦略策定プロセスの全体像 Marketing Strategy

- マーケティング戦略4P(マーケティング・ミックスMM) Product Price Place Promotion

- ラテラル・マーケティング Lateral Marketing

- リスティング広告 検索エンジン連動型広告 PPC広告 Paid Listing

- 多変量解析 multivariate statistics

- 定量分析手法多変量解析ROSRMS

- 期待不確認モデル expectation disconfirmation model

- 炎上マーケティング flaming marketing

- 経験価値マーケティング Experiential Marketing

- 行動ターゲティング広告とリターゲティング BTA behavioral targeting advertising,retargeting advertising

- 製品ライフサイクル Product life cycle

- 顧客生涯価値(ライフタイムバリュー)LTV(Life time Value)

- DAGMAR理論 DAGMAR Theory

- SERVQUAL(サーブクオル)モデル

- BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)

- DellのBTO Build To Order

- EVA Economic Value Added

- MECE(ミッシー)

- PDCA &BSC&OODA

- PEST分析 ペスト分析

- SDGsとは?

- SMART Specific、Measurable、Achievable、Related、Time-bound

- SWOT分析とクロスSWOT分析

- VRIO分析

- ★BCGのアドバンテージマトリックス Boston Consulting Group's Advantage Matrix

- ★マッキンゼーの7Sフレームワーク McKinsey 7S framework

- 「帰納法」Inductive Approachと「演繹法」Deductive Approach

- 【コア・コンピタンス】とは 模倣可能性・移転可能性・代替可能性・希少性・耐久性

- アンゾフの製品市場マトリクス(マトリックス)成長ベクトルProduct-Market Growth Matrix

- イノベーター理論とキャズム Innovation Theory & Chasm

- エフェクチュエーション(effectuation)&コーゼーション(causation)

- コーペティション経営 Co-opetition Strategy

- サンクコスト(埋没費用)バイアス

- シナリオプランニング Scenario planning

- タイムベース競争戦略 time-based competition

- デコンストラクション deconstruction

- デザイン思考 design thinking

- デジタル・フォレンジック Digital forensics

- デジュリスタンダード&デファクトスタンダード 2つの標準化(対義語) 具体例

- ネット・プロモーター経営(NPS)Net Promoter Score

- ハインリッヒの法則 Heinrich's law

- ピラミッドストラクチャー(構造化)

- フリー戦略

- フレームワークとは Framework

- ブルー・オーシャン戦略 Blue Ocean Strategy

- ポーターのCSV Creating Shared Value

- ポーターのバリューチェーン(価値連鎖)分析

- ポーターのファイブフォース分析 Porter five forces analysis

- ポーターの3つの基本戦略 Porter’s three generic strategies~ lower cost, differentiated focus

- ランチェスター戦略 弱者の戦略

- リバース・イノベーション Reverse Innovation

- 仮説思考 hypothesis thinking

- 全社戦略・事業戦略・機能別戦略 Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy

- 新商品や新サービスを作り出す15の発想法

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)

- 破壊的イノベーション Disruptive innovation

- 魚は頭から腐る

- 3C分析(Customer, Competitor,Company )